Прежде всего Николо-Дворищенский собор, или Никольский собор на Ярославовом Дворище, знаменит проведением у его стен Новгородского Вече. Постройку инициировал в 1113 году князь Мстислав, сын Владимира Мономаха, завершено возведение через 23 года. Освящение храма совпало с изгнанием Всеволода Мстиславовича, провозглашением независимости Новгорода и основанием феодально-вечевой республики.

Архитектурной стилистикой здания Николо-Дворищенский собор схож с Софийским, который расположен в Детинце, и одноименным киевским. На высотной фотографии наш объект обозначен стрелкой от надписи, кремлевский же, за Волховом и звонницей, заметен своими куполами. Плотная застройка княжеского Дворища позволяет одновременно видеть несколько разнообразных построек. Юго-западнее – церковь Жен Мироносиц, колокольня которой соединена с Воротной башней, севернее – церковь Параскевы Пятницы на Торгу.

От других храмов Николо-Дворищенский собор отличается более обширным притвором из двух этажей. С северной стороны притвор охватывает весь основной четверик, кроме апсиды, покажем это на заключительном фото. Стены главного здания контрфорсами разделено на закомары, которые в перекрытии образуют своды кровли. Пять световых барабанов купольных глав храма насчитывают 24 оконных проема. На западном притворе крыша скатной конструкции, спереди в нее врезан навес ризалита.

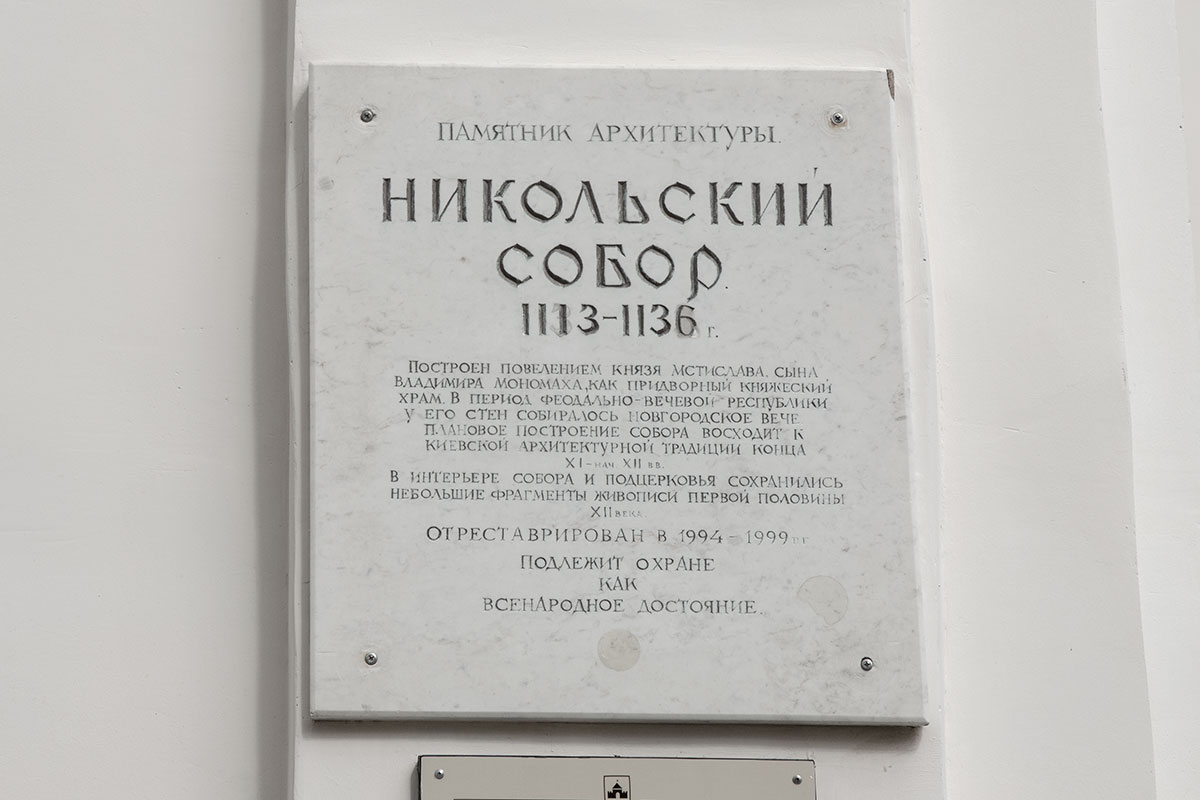

Волны позакомарной кровли повторяются в украшениях верха цилиндрических барабанов, покрытие переходит в полусферы куполов. В оконные проемы вставлены щиты с отверстиями, уменьшающие интенсивность световых потоков. Таким образом сберегаются оставшиеся фрагменты древних иконописных работ, которые хранит Николо-Дворищенский собор. О них говорится на памятной мраморной доске, сохраненной у входа в храм вместе с современной. На ней даже не стали маскировать изменения, внесенные в хронологию строительства.

Уточненные даты выбиты на основании научных исследований, проведенных с использованием точных методов анализа материалов. Название храма указано официальное, тогда как Николо-Дворищенский собор – просторечие, указывающее на расположение. Подцерковьем в тексте пояснения названа часть здания, которая за истекший период превратилась в цокольный этаж. Остальная информация повторяет уже сказанное в обзоре, лаконично и понятно. Остается воочию убедиться, что же осталось от древней живописи.

Что хранит Николо-Дворищенский собор

То немногое, что осталось от декора алтарного иконостаса, — совсем не первичные украшения. Его отделка и позолота были выполнены сравнительно недавно, в начале прошлого века, к двойному юбилею. Тогда 300-летие династии Романовых (1913 год) совпало с 800-летием закладки храма. На сей раз большевики к разрухе непричастны, Николо-Дворищенский собор не закрывался, службы не прекращались. Критичным для внутреннего убранства мог быть период оккупации во время Великой Отечественной войны, когда здесь были немецкие казармы.

Створки Святых врат открывают вид внутрь алтаря, стены которого очищены от всех наслоений. Росписи под сводом апсиды рассмотрим позднее, на ближнем плане хорошо видны подробности декоративного убранства. Накладные элементы выполнены довольно красочно, удалены почему-то выборочно. Совсем не осталось икон, скорее всего переданы другим храмам в 1962 году, когда Николо-Дворищенский собор был упразднен. Он разделил участь половины действовавших после войны храмов РПЦ, закрытых при хрущевском гонении на церковь.

Идеологической основой притеснения религии была третья программа КПСС, принятая в 1961 году. Документ всерьез обещал существовавшему поколению жизнь при коммунизме, по принципу – от каждого по способностям, каждому — по потребностям. Религия в насаждаемую коммунистическую идеологию категорически не вписывалась, храмы становились в лучшем случае музеями, в худшем – хозяйственными строениями. Музейное положение сохранило Николо-Дворищенский собор от наихудшего, но церковью древний храм востребован не был.

Сохранившиеся росписи разных времен

Известнейший библейский сюжет Тайной вечери исполнен в 1836 году иконописцем Веригиным Герасимом Семеновичем. Это далеко не копия знаменитой росписи Леонардо да Винчи, как мозаика Джакомо Рафаэлли в венской церкви Миноритов. Однако смысл изображенного не изменен, несмотря на разницу с предыдущими иллюстраторами. Малоизвестный русский художник рисовал собственное восприятие священного текста, не оглядываясь на авторитеты. Да и неизвестно, был ли он знаком с предыдущими воплощениями.

В правой от Тайной вечери стенной арке – наиболее сохранившийся фрагмент первичной росписи. Ею украсили Николо-Дворищенский собор после возведения художник, нам неизвестный, следовавший византийским и киевским иконописным традициям. Особенно заметно мелирование светлым тоном на челе изображенного Лазаря, жителя селения Вифания, воскрешенного Иисусом Христом. Именно за это почитают христиане кипрского епископа, еще 30 лет прожившего после чудесного оживления.

В симметрично расположенной левой арке изображение практически утрачено, осталась лишь непонятная верхняя часть. Здесь реставраторам пришлось обрубить немного позднейшей росписи ради обследования состояния стеновой кладки. Оно признано вполне удовлетворительным для сохранения в существующем виде, как музейной экспозиции. Оставшиеся росписи не вызывают опасений, однако солнечный свет допускается внутрь в ограниченном количестве. Только так можно предотвратить осыпание фресок, часто происходящее на свету.

От осмотра недоступного в действующих храмах алтарного пространства остается двойственное впечатление. Это не нарушение канонов, поскольку отсутствует обрядовая атрибутика, но беспокойное чувство присутствует. С другой стороны, состояние конструктивных элементов для здания такого возраста просто превосходное. Не совсем понятна ни остановка реставрационных работ, ни отсутствие попыток вернуть реликвию в лоно церкви. Задавать вопросы здесь некому, остается продолжить визит в Николо-Дворищенский собор.

Церковные хоры, они же – бывшие княжеские покои

Первоначально Николо-Дворищенский собор сообщался с княжеским дворцом, поскольку был задуман домовой церковью. Изгнание правителя и становление республики передало храм новгородскому владыке, сделало вечевым. Здесь была своеобразная охраняемая территория, где могли укрываться преследуемые до разборок по сути обвинений. Хоры занимали верхний ярус притвора, их балкон выходил в основное храмовое пространство. Сохранившиеся росписи стен и сводов красочны и привлекательны до сих пор.

Под балконом хоров – еще одна работа Веригина, Принесение круглой иконы святого Николы в Новгород. Местные легенды повествуют об исцелении этим образом болезни князя Мстислава, предположительно от кожной проказы. Круглые иконы восходили к византийской иконописи, а святой Николай издавна почитается всеми ветвями христианства. Даже Санта Клаус – производное от его немецкого имени, это прародитель всех версий Дедов Морозов. Благодарный за излечение князь назвал собор именем святителя.

Много известно преданий и легенд об этой иконе, которые продолжают занимать серьезных ученых. Велико количество статей с версиями и толкованиями происхождения образа, вариантов его появления на новгородской земле. Публикации используют в диссертациях, подтверждают либо опровергают, умножая количество наделенных ученой степенью. Все они со временем забудутся, но Николо-Дворищенский собор останется вечной реликвией. Теперь он – составная часть Новгородского музея, навсегда ли – нам неведомо.

Музейная экспозиция новгородских древностей

Превозносить как неповторимую и уникальную, здешнюю музейную экспозицию достаточных и весомых оснований нет. Однако привлекает подлинность экспонатов, непосредственная связь с экспонирующим зданием. Старинные планы и зарисовки, снимки начиная с изобретения фотографического метода составляют большинство экспонатов. Представлены целые научные коллективы, занимавшиеся исследованиями, всесторонне изучавшие Николо-Дворищенский собор. Есть и вещественные экспонаты, довольно древние и редкие.

Информационная составляющая музейной экспозиции в стенах древнего храма достаточно насыщенна. Пояснения имеет каждый выставленный черепок либо снимок, на стене – краткое изложение истории и конструкции, всего, чем примечателен Николо-Дворищенский собор. Но не имеет смысла все сведения излагать в обзорной статье, имеющей целью ориентацию будущих посетителей. Иначе собственное посещение не принесет ни новизны впечатлений, ни свежести восприятия древней достопримечательности.

Просто следует иметь в виду, что здесь нет блестящих драгоценностей и бесценных произведений искусства. Зато это подлинные свидетельства ушедших эпох, которыми пользовались древние новгородцы. Их нельзя трогать руками, но видеть собственными глазами – совсем не равнозначно просмотру фотографий. Вовсе не исчерпывается выставочными витринами с экспонатами здешняя экспозиция, она – все здание целиком. Некоторые приметные вещи не имеют информационных указателей, но тем не менее любопытны.

Яркий пример сказанному – невзрачный с виду коридор с оставленными без отделки участками. Реставраторы их не оштукатурили намеренно, чтобы продемонстрировать методы каменной кладки прямых стен и арочного перекрытия. Показательные места выделены индивидуальной подсветкой, чтобы рассмотреть можно было в мельчайших подробностях. Этот проход ведет к одному из древнейших в России изображений Страшного суда. Сохранилось оно до наших дней благодаря тому, что уцелел Николо-Дворищенский собор.

Изображение сохранилось благодаря строительству каменной лестницы доступа на княжеский уровень с установлением республики. Кладка защитила старинную роспись, сохранив весьма значительные фрагменты. Непонятны они только с первого взгляда, микроскопические исследования открывают все новые подробности рисунка. Справа от окна — трон Сатаны в виде мифического существа, слева опутанные змеями ноги грешников. Похуже видна огненная река, уносящая их в преисподнюю.

Напоследок – необычная северная стена собора

Упомянутый в начале обзора охват притвором северной стены, необычный в храмовом строительстве, стоит отдельного рассмотрения. Собственно говоря, здесь не единый притвор, а дополнительно пристроенное сооружение. Датируется оно достаточно точно, 1822-м годом, выглядит как типичный дворянский двухэтажный особняк. Более вычурная отделка, с расшивкой стен нижнего яруса и колоннами на верхнем, значительно отличается от основного строения. Парадный вид придает треугольный фронтон с украшениями.

Однако это вовсе не помещение для важных персон, пристройка идентифицирована как хозяйственная. Как ни странно, но в таком месте Николо-Дворищенский собор имел хранилище каменного угля для отопления. Здесь же располагались другие подсобные помещения, соответствующие возросшим требованиям XIX века к комфортности. Пожалели реставраторы творение, не ликвидировали ради первоначальной исторической достоверности. Не будем критиковать такой подход, здание стало только своеобразнее.

Ярославово Дворище с Торгом, аналогом древнеафинской Агоры, древний кремль Детинец с многими знаковыми постройками символичны. Они, и Николо-Дворищенский собор в том числе, олицетворяют былое величие Великого Новгорода. Город был детищем неизбежной феодальной раздробленности Руси, волею судеб значение потерял и едва не был забыт. Неоднократное возвращение к исторической панораме объясняется небывалой концентрацией исторических достопримечательностей, и эта статья не последняя.